当前位置:县委党史研究和地方志编纂办公室>革命遗址>遗址通览

钟山镇

发布时间:2025-09-28 09:21 来源:本网讯 字体显示:【大 中 小】 阅读:

中共闽南特委遗址

中共闽南特委遗址位于莆田市仙游县钟山镇南湖村上岭自然村。

1939年7月,中共福建省委召开了第一次代表大会,会议期间将莆田、泉州、福清三个中心县委合并成立中共闽南特委,由李刚任书记,苏华(女)、蔡文焕、陈金来、林阿郎、何素清(女)、方子明为委员,加强对闽中地区的领导,以推动这一地区形势的发展,与闽北根据地形成犄角之势。

1942年上半年,中共闽南特委决定在仙游开辟新的根据地,先后派邱子国、黄国珍、蔡文焕等人到仙游。邱子国等人到仙游后,在葫芦坵等地开辟新的据点,建立联络站,发展新党员;在坝下恢复党组织,建立了几个交通站,并与兴太根据地建立了密切的联系。

同年4月,因受长乐江田事件的影响,中共闽南特委机关撤到莆仙永边根据地,驻在仙游南湖乡的上岭村,在牛鼻山上设无线电台。同年7月,中共闽南特委根据中共福建省委《关于加强党性的决定》,在南湖举办干部训练班,进行党性教育,统一思想认识,加强对闽中各县党组织的领导。

中共闽南特委旧址已损毁。中共莆田市委党史研究室于2011年12月在其遗址处给予立碑保护。

下厝寺联络站旧址

下厝寺联络站旧址位于莆田市仙游县钟山镇卓泉村佩厝自然村。

中共福建省委机关于1943年9月至1944年6月在仙(游)永(泰)德(化)边活动期间,中共闽中特委开辟了多条交通线及联络站,为省委领导闽中各地开展革命活动和机关转移提供联络和保障。卓泉下厝寺联络站就是当时中共福建省委委员、省委政治交通员苏华(女)在仙游兴太山区开展活动时开辟的。她深入农村以助产士身份为掩护做群众工作,打通了仙游钟山与莆田常太之间的交通线。

下厝寺联络站旧址为村办农场,两层石木结构,共6间,占地面积140平方米,屋前有一大水塘。

林刘交通站旧址

林刘交通站旧址位于莆田市仙游县钟山镇朗桥村林刘自然村。

在中共福建省委南迁闽中活动期间,中共闽中特委开辟了多条交通线路,1943年9月至1944年6月在钟山朗桥林刘自然村也开辟了地下交通站,为省委领导、特委领导及其机关工作人员转移过境、安全护送提供保障,发挥了重要作用。该交通站的交通员有林竹、林牡丹、林松、林芹、林桂、林蓥、林棋等7人。

林刘交通站旧址为单层土木结构的民房,共2间,占地面积82平方米。中共莆田市委党史研究室于2011年12月给予挂牌保

中共福建省委旧址

中共福建省委旧址位于莆田市仙游县,由仙游上湖底、高阳、东湖3个省委机关驻地旧址组成。

1.上湖底驻地旧址

上湖底驻地旧址位于莆田市仙游县钟山镇临水村28号。

1943年春,国民党顽固派掀起第三次反共高潮。同年4月1日,福建国民党第三战区建阳警备司令部调集兵力分四路“会剿”中共福建省委机关驻地闽北和建松政地区,省委机关处于国民党的军事包围圈内,形势日趋严峻。省委分析了闽北的局势,于7月底组织机关人员和主力安全转移。同年8月,省委书记曾镜冰南下,经建阳、南平抵达福州。然后由苏华(女)等护送到莆田。在黄国璋、张伯庭等陪同下,曾镜冰先后考察了莆田平原、山区和沿海的部分据点,逐步形成了将省委活动重心南移闽中的决定。1943年9月上旬,曾镜冰在仙游上湖底中共闽中特委机关召开闽江、闽中两特委领导人会议。与会者有苏华、黄国璋、黄扆禹、蔡文焕等。曾镜冰在会上作题为《论狭隘经验》的动员报告,促进党内统一思想认识,增强党性观念。会议决定由黄国璋负责筹款,黄扆禹负责打通闽南、闽江路线,苏华赴闽北联络,蔡文焕负责在仙游、德化、永泰边建立地下交通联络据点,使闽中与各地的联系网迅速建立起来,为中共福建省委南迁打下了良好的群众基础。之后,第一批省委机关人员开始陆续从闽北出发,在苏华和沿线交通站的周密安排掩护下安全转移到闽中,进驻上湖底。

上湖底驻地旧址为两层土木结构民居,面积420平方米。中共莆田市委党史研究室于2011年12月给予立碑保护。

2.高阳驻地旧址

高阳驻地旧址位于莆田市仙游县石苍乡高阳村高坪顶。

1943年10月初,中共福建省委机关人员随中共闽中特委机关从上湖底迁驻石苍乡高阳溪南的后坑村。在高阳群众的大力支持下,很快搭盖起简易竹房,作为省委机关的办公室、宿舍、厨房和会议厅等。同年12月,省委机关人员全部南迁到高阳后,省委又决定把机关从高阳搬驻仙游、永泰交界的永泰青溪村。

高阳驻地旧址为温氏宗祠,一层土木结构建筑,总面积360平方米。中共莆田市委党史研究室于2011年12月给予立碑保护。

3.东湖驻地旧址

东湖驻地旧址位于莆田市仙游县西苑乡东湖村东湖自然村。

1944年4月,中共福建省委机关从永泰青溪迁到德化坂里后,因人烟稀少,后勤保障极为困难,同时又面临国民党保安队“搜剿”的威胁,同年6月,省委领导决定机关从德化坂里迁往仙游、永泰边界的东湖村(该村解放前隶属永泰县,今属仙游县)。6月25日,中共福建省委在东湖召开扩大干部会议,曾镜冰在会上作《反对斗争中的主观主义》的报告。会议期间,获悉国民党永泰县警察局、保安队前来袭击,省委警卫武装予以坚决回击,一举击溃了进犯之敌。之后,掩护省委机关转移到仙游度尾,不料在后埔中岳街与镇公所的武装遭遇。于是,省委机关向东北方向转移,7月到达永泰官烈。

东湖驻地旧址为两层土木结构建筑,面积85平方米。中共莆田市委党史研究室于2011年12月给予立碑保护。

鲤湖乡人民政府旧址

鲤湖乡人民政府旧址龙溪宫位于莆田市仙游县钟山镇鸣和村九斋自然村。

1949年6月,中共闽中工委指示兴太各乡的游击队进一步摧毁国民党地方基层政权,巩固胜利果实,建立好根据地,继续发展扩大队伍,征积粮草,迎接人民解放军南下解放全仙游。并派许春树作为兴太地区联络员,协调和沟通兴太古邑(今游洋镇)、鲤湖(今钟山镇)、浔阳(今石苍乡)3个乡同中共闽中工委的联系。经过蓝炳雄、张元资、傅德标、王秉鑅、温学通、张子英等人的积极工作,古邑、鲤湖、浔阳3个乡成立人民政府的筹备工作基本就绪。

6月底,整编后的仙德游击大队主力进驻兴太,国民党地方当局人员闻风而逃,兴太地区呈现出大好形势,组建基层人民政权的时机成熟。7月1日鲤湖乡人民政府宣告成立,成为仙游地区第一批成立的三个基层人民政权之一。张子英任鲤湖乡人民政府主席。

鲤湖乡人民政府旧址为龙溪宫,两层砖混结构的宫庙,占地面积180平方米。

何岭关抗捐斗争旧址

何岭关抗捐斗争旧址位于莆田市仙游县钟山镇东溪村何岭关。

1929年10月,中共福建省委发出了“目前党的任务是发动与扩大群众斗争,在斗争中加紧宣传及组织武装,反对苛捐杂税是目前发动斗争的中心口号”的指示。根据省委的这一指示,中共仙游临时县委决定袭击何岭关税馆,促进抗捐斗争。

何岭关地处仙游东北面,是兴太山区与东乡平原(现榜头一带)的关隘口,当时是永泰通往仙游的交通要道,山区群众进城必经之地。国民党仙游当局在何岭关设置税馆,山区群众被迫交纳捐税,过往群众都被敲诈。为了打击税棍的嚣张气焰,保护群众的利益,1930年1月底,中共仙游临时县委组织了10多人,由蔡园、戴梦怀、温绍良等带队,在钟山麦斜村谢景容等群众配合下,一举捣毁了何岭关税馆,将民愤极大的税馆头目张盟当场击毙,对国民党仙游县长戴启熊勾结驻军镇压抗捐群众予以有力反击。

何岭关抗捐斗争旧址为两层土木结构的民居,共有4间房,占地面积170平方米。

红军第108团旧址

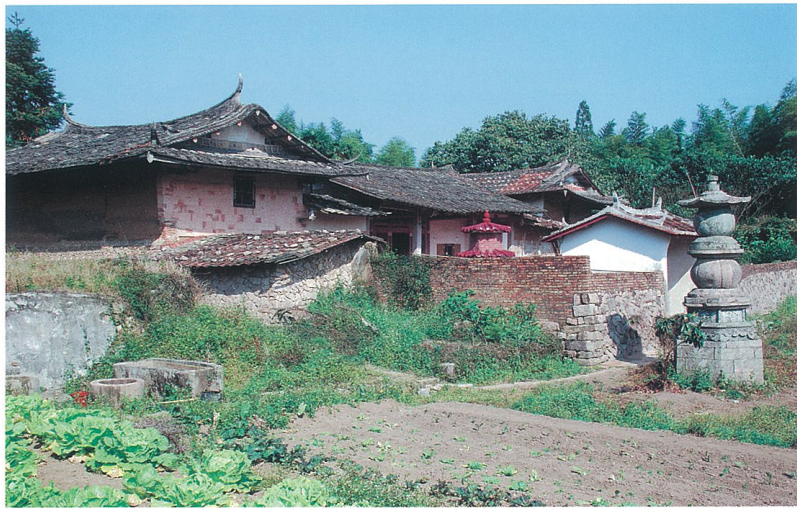

红军第108团旧址位于莆田市仙游县钟山镇麦斜村。

1930年8月中国工农红军第207团在莆田建立后,中共仙游县委也开始走上创建红军队伍的道路。同年9月,中共仙游临时县委通过多种渠道,筹集了10多支长短枪,组建了一支红军游击队。10月,游击队决定利用善化民团团长大宴土豪劣绅之机袭击

善化民团总部,夺取枪支弹药。此役,游击队击毙团丁4人,击伤3人,缴枪20余支,子弹千余发。战斗胜利结束后,游击队向群众作革命宣传,并散发传单,张贴标语、布告。随后,游击队撤离到兴太山区麦斜岩山腰上的麦斜岩寺,宣告成立中国工农红军第108团,由黄英任团长,林植任政委,并决定以麦斜岩为根据地,开展武装斗争和土地革命,以便同莆田的广业、常太根据地连成一片。

红军第108团的成立,使仙游自建党以来第一次有了自己的武装,在仙游兴太山区点燃了革命武装斗争的烽火。红军战士深入各村宣传革命道理,号召群众开展抗捐抗税斗争,对当地的地主恶霸坚决给予镇压。1930年11月在钟山镇马铺镇压了地保,接着又在浔阳的顶塘村召开群众大会,抓住恶霸张贵进行批斗,并当场将其击毙。这些行动大大鼓舞了群众的革命斗志,许多有志青年加入红军队伍。至12月中旬,红军第108团发展到近百人,游击根据地也由钟山扩大到游洋、石苍等整个兴太山区。然而由于红军第108团的武装行动引起国民党地方当局的惊慌。12月底,在国民党重兵“清剿”下,第108团被迫化整为零,连夜突围,一部转移到仙(游)永(泰)交界的古邑一带坚持地下斗争,另一部组成8人小分队,准备突袭仙游县城,以达到“调虎离山”的目的。当小分队下山途经榜头街时,却与当地保安队遭遇,双方展开激战,队员被打散。此后,红军第108团剩余人员转入分散隐蔽活动,仙游的武装斗争转入低潮。

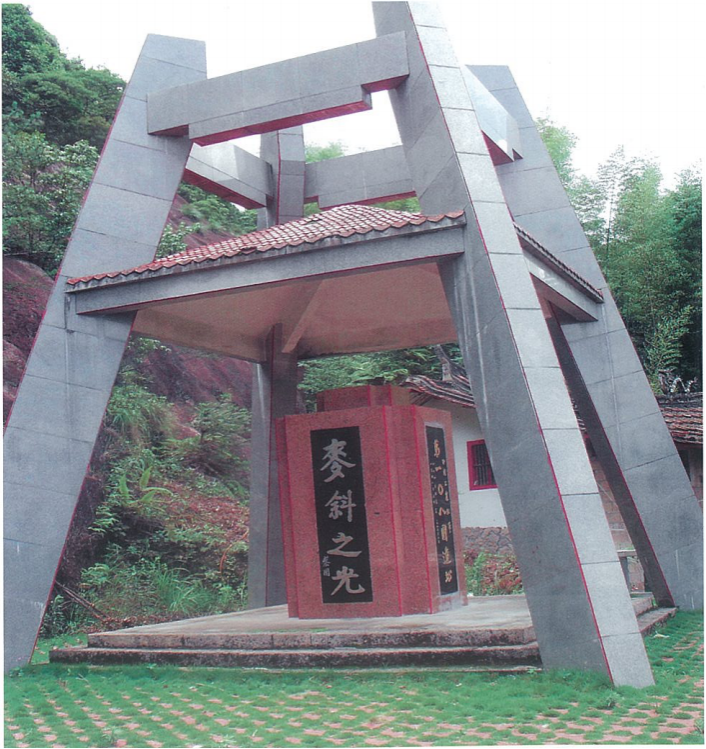

红军第108团旧址为麦斜岩寺,建于宋代,土木结构的寺庙,至今保存完好。1995年4月,中共仙游县委、仙游县人民政府在麦斜岩寺旁边修建了红军第108团纪念亭,原红军第108团没收队长、新中国成立后任空军第4军副军长兼参谋长蔡园为纪念亭题写“麦斜之光”。2008年7月,红军第108团纪念室建成开馆,丰富了麦斜岩红色景区的内涵,成为仙游县开展党员干部和广大青少年爱国主义教育的重要基地。

红军第108团旧址于1980年10月被仙游县人民政府公布为仙游县文物保护单位,2000年7月被中共莆田市委、莆田市人民政府公布为莆田市爱国主义教育基地,2010年6月被中共莆田市委党史研究室公布为莆田市党史教育基地,2012年11月被中共福建省委党史研究室公布为福建省党史教育基地。

九天宫战斗遗址

九天宫战斗遗址位于莆田市仙游县钟山镇朗桥村九天宫自然村。

1947年4月,中共闽中地委在莆田组建了闽中游击纵队(亦称戴云纵队),作为地委直属的主力部队,黄国璋任司令员兼政委,陈亨源任副司令员,林汝楠任副政委,罗迎祥任参谋长。戴云纵队成立后,遵照中共闽浙赣区党委的指示,向闽中南部地区推进。4月底,戴云纵队先遣人员及纵队机关向仙游境内转移,经过高阳、青溪一带,驻扎在西苑凤山白岩山区的一个石窟里。5月,纵队又转移到仙游钟山麦斜山区。5月底,中共莆田地方组织又发动30多名青年和进步农民到仙游麦斜山区,参加戴云纵队,这时,纵队发展到100多人。

钟山麦斜村是戴云纵队参谋长罗迎祥的家乡,纵队驻扎这里不久,便被国民党仙游县政府暗探发现。于是,纵队撤离麦斜村,转移到钟山朗桥村偏僻山区九天宫附近的深山里。因连降暴雨,纵队进驻九天宫村避雨休整。6月初,纵队驻地再次被国民党仙游县政府探悉,6月6日,福建省保安总队第6中队约50多人在仙游县常备队的配合下,趁着漫天浓雾逼近九天宫,被纵队哨兵发现,双方展开激战。战斗持续了几十分钟,由于雨雾朦朦、硝烟弥漫,双方都摸不清对方的底细,不敢冒然恋战。为保存力量,戴云纵队主动撤离九天宫,向仙游西北部山区转移。这次短兵相接,戴云纵队击毙保安队1人,打伤多人。但戴云纵队在转移途中,有1位队员掉队被俘。这是戴云纵队进入仙游境内后第一次同国民党地方武装直接交锋的一次战斗。

九天宫战斗遗址在朗桥村内山峡茂林险要地带。

闽中游击纵队驻地旧址

闽中游击纵队驻地旧址龙纪寺位于莆田市仙游县钟山镇湖亭村院前自然村。

1947年7月初,闽中游击纵队(亦称戴云纵队)转战戴云山时,在南安诗山遭到国民党保安队和南安、安溪自卫队共1000多人的包围,敌众我寡,游击队腹背受敌。为了掩护主力部队跳出包围圈,纵队参谋长罗迎祥带领警卫班狙击敌人,在战斗中罗迎祥壮烈牺牲。突围出来的游击队在转战途中被敌人分割成3路,其中一路由黄国璋、林汝楠带领撤回莆田,经过仙游钟山何岭街,在南湖寺休整,生活由罗迎祥的胞弟罗迎怀负责安排。由于何岭街一带情况复杂,为了避免暴露,又把队伍转移到湖亭村的龙屺院(也叫龙纪寺)隐蔽。当地群众为了保护游击队,把自己穿的衣服换给游击队员穿上。经过休整,这支队伍最终安全撤出仙游,回到莆田常太根据地。

1949年7月1日仙游鲤湖乡人民政府成立后,乡政府主席张子英带领鲤湖游击队也居住在龙纪寺,为迎接仙游全境解放积极开展工作。

闽中游击纵队驻地旧址龙纪寺,原为一座佛教寺院,现仅存大雄宝殿及1间厢房。占地面积152平方米。

智袭三角埕自卫队旧址

智袭三角埕自卫队旧址位于莆田市仙游县钟山镇钟山村鹅兜自然村。

鲤湖游击队在做好国民党驻鲤湖三角埕自卫队排长谢玉尾的策反工作后,于1949年5月9日晚,由张元资、谢玉钩率鲤湖游击队包围了三角埕自卫队驻地,一面鸣枪佯攻一面喊话,动员他们缴械投降。谢玉尾按原定计划,带上几个亲信,从后门潜出,并与游击队联络上暗号。随后,游击队开枪射击,谢玉尾佯装被捕,亲自向楼上的自卫队员喊话。谢玉钩趁机展开政治攻势:只要放下武器,保证自卫队员人身安全,要回家的发给路费,若负隅顽抗,先将其排长谢玉尾枪决,然后放火焚烧整座楼房。群龙无首,智取果然奏效,20多名自卫队员下楼投降。游击队又对他们集中训话,讲明共产党的政策和目前国内形势,动员他们弃邪归正,并每人发给100斤谷子作为生活费,能力自卫队排长谢玉尾因戴罪立功,奖励他1200斤谷子作为生活费。

智袭三角埕自卫队一战大获全胜,共缴获步枪20多支、自动步枪1支、捷克式轻机枪1挺、手榴弹60枚、子弹近千发。攻打三角埕的胜利,壮大了游击队的声势和力量,沉重打击了兴太地区的国民党地方反动势力。至此,古邑(游洋)、鲤湖(钟山)、浔阳(石苍)3个乡的国民党政权名存实亡,土崩瓦解,兴太游击根据地基本形成。

智袭三角埕自卫队旧址为一座复合型的三层回字型楼房,内有14间房,占地面积1200平方米。

罗迎祥烈士墓

罗迎祥烈士墓位于莆田市仙游县钟山镇麦斜村白榴岭。

罗迎祥(1911.10-1947.7),化名郑杰,仙游县钟山镇麦斜村郑洋自然村人。1929年参加革命,以教书为掩护,积极从事地下革命活动。1931年春加入中国共产党。之后被调到仙游城区开展活动,发展党员,建立支部,并积极筹建和发展反日委员会、反帝大同盟、互济会、赤色工会、红军之友社等党的外围组织,使城区的革命斗争出现了新的局面。次年任中共仙游县委委员,在仙游县领导学生运动和农民运动。1934年4月中共仙游地方组织遭敌破坏后,赴莆田参加游击队,积极投入创建闽中游击区工作。1935年春派回仙游负责党的工作,恢复和发展了一批党团支部。

1938年6月,罗迎祥随闽中游击队参加新四军,赴皖南前线抗日,先后任连队文书、江北指挥部参谋、军部作战科科长。1946年下半年派回福建开展敌后武装斗争,几经周折与中共闽中地方组织接上关系,投入筹建游击队工作。1947年2月在沿海成立莆田人民游击队,任队长。4月,该游击队与福清游击武装合并,整编为闽中游击纵队(亦称戴云纵队),任纵队参谋长。7月5日,闽中游击纵队在南安县诗山山门与国民党军队发生激烈的战斗,罗迎祥在掩护主力队伍转移中,不幸中弹牺牲。

新中国成立后,泉州市南安县人民政府在山门修建了烈士墓,1953年烈士遗骸移回仙游,1966年7月,仙游县人民委员会在烈士家乡白榴岭重建了烈士墓,为石构式陵墓,占地面积100平方米。2010年,钟山镇党委在烈士墓旁修建了罗迎祥烈士纪念

附件下载:

相关链接:

闽公网安备 35032202000077号

闽公网安备 35032202000077号