领 衔

“汾阳”忠智传古今

碧溪郭氏祠堂

郭怀石雕作品

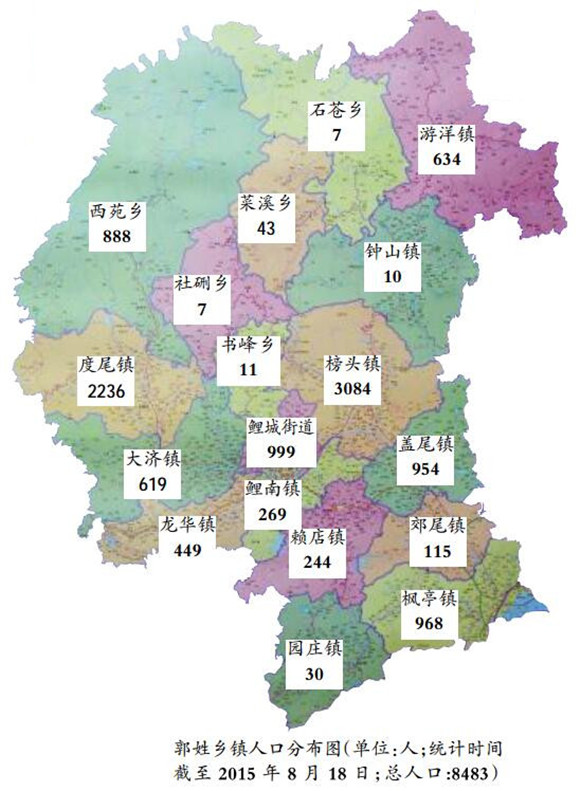

说起郭姓,不禁让人想到唐朝名将郭子仪,他曾出任天下兵马副元帅,立下赫赫战功,封汾阳郡王,被唐德宗李适尊为“尚父”。郭子仪为人果敢,公正无私,为维护唐朝的统一和社会的安定做出了巨大的贡献。可他居功不傲,宽厚待人。“白烏驯甘露降两朝三孝动天心,回圪拜吐番驚千载孤忠垂唐史。”如今,榜头梧店村旗山麓始建于北宋年间的碧溪郭氏祠堂中奉祀着汾阳王郭子仪,其长子郭曜和其孙郭氏入闽始祖郭嵩、入仙游始祖郭恂及历代各房先祖牌位。

郭氏十一世公郭琪,为榜头镇梧店村人,官至兵部郎中,与廉臣蔡襄同朝为官。他不畏权势,判田归民,却被权贵陷害冤死,蔡襄为其哭丧吊诗“如田判笔心常壮,为国忠魂势莫惊”,并撰写墓铭。郭琪死后被朝廷追赠为兵部尚书,御赐坟墓安葬及御建祠堂。碧溪郭氏祠堂建好以后,后代子孙昌盛,英贤辈出,后裔繁衍至我省各地方及浙江、江苏、江西等地,成为一方望族。历代莆仙名人尊崇郭氏祖祠,纷纷撰联题诗,如状元林环、柯潜,兵部尚书郭应聘,户部尚书郑纪,工部尚书康大和等。1999年,碧溪郭氏祖祠再次重修,南方各省碧溪郭氏后代子孙共同出资近百万,按照原来方位和原基础施工建设,占地面积1200平方米,建筑面积688平方米,悬山顶挑梁砖木结构,中开天井,前后二进,为福建省汾阳郭氏衍派史上第二座祖祠。

“祖功宗德家声远,子孝孙贤世泽长。”郭氏子孙传承祖德,弘扬先祖“忠贞、智勇、宽仁、豁达”的郭子仪精神,传承好家风好家训。据记载,郭昭妻子林氏被后人称为“烈女”,她24岁守寡,独自抚养儿子兆芳长大,振兴家业。起初,她的弟弟曾引诱、强迫她改嫁,骗说向九鲤求梦,仙人云“苦笋”,恰好兆芳溺水不死,林氏告诉他弟弟:“苦笋泊水淡矣,吾志决,不多言。”抚养儿子成才,历经36年。

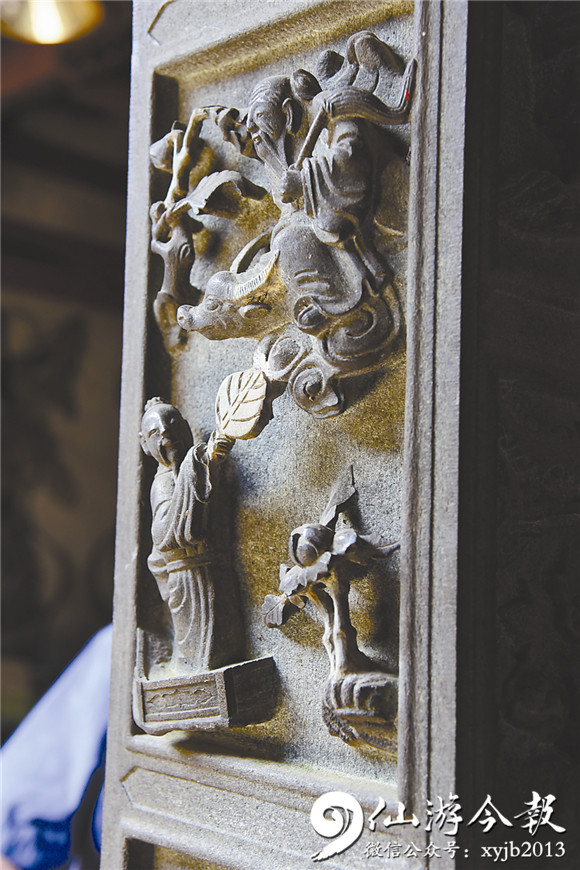

说起郭氏,不得不提的是清朝中期度尾雕刻家郭怀。市人大代表郭雄新告诉记者,度尾镇作为艺雕之乡,一直以来,居民崇尚雕刻又擅长雕刻,雕艺历史悠久。特别是清乾隆年间,被誉为“八闽雕龙始祖”的雕刻名匠郭怀,开启了一卷属于度尾艺雕的辉煌和骄傲。历经岁月的沉淀和洗礼,至上个世纪七十年代中后期,这里高超的雕刻技艺得到充分发挥,对工艺创作产生深远的影响,催生了度尾艺雕大师层出不穷。郭怀的弟子遍布仙游、福州、惠安、南安、同安等地,他的石雕艺术也传遍闽中,并形成了仙游独具特色的石雕艺术流派——“南派”。

“庙对砺山观虎变,灵昭潮水庆龙兴”,据介绍,砺山村南潮宫原为宋代书院,明代改为宫庙,清乾隆九年(1744年)重建,嘉庆九年(1804年)重修。南潮宫被我县列为县级文物保护单位。郭怀自清乾隆九年(1744年)至嘉庆九年(1804年)历时60年精雕而成的龙柱,被称为花岗石雕杰作。此外,道光五年(1825年)开建的古代石雕艺术精品东门石坊,度尾镇剑山村杨泗宫宫内的石刻浮雕均出自郭怀师徒之手。

古往今来,郭氏能人如雨后春笋般不断涌现。现代著名的桥梁专家郭金琼出生于度尾镇砺山村培英厝,他于1959年从同济大学桥梁专业研究生毕业后参加工作,曾任中国土木工程学会桥梁与结构委员会理事、中国土木工程学会城市桥梁委员会委员、福建省土木建筑学会常务理事等,享受国务院特殊津贴,享年84岁。

砺山村书记郭飞燕告诉记者,郭金琼一生为人谦和,求真务实,人品文品都堪称楷模。他热心于家乡、家族事业建设,无偿赞助族内子弟读书上大学。据悉,上世纪六十年代初期,郭金琼主持设计福建省第一座预应力混凝土T型结构桥,1970年—1971年主持修建地形奇突,水文地质复杂的福州闽江南港的乌龙江大桥。同时,他还是福州大学土木工程学院的创始人,也是我国预应力桥梁、箱梁设计理论的开拓者与奠基人。1978年乌龙江大桥获“全国科学大会奖”后,他开始为我国的桥梁事业培养了一批批高层次人才,现在他学生许多都成为高校领导、设计建设单位的负责人、总工和技术骨干。

“德启后裔典范万古,恩泽子孙流芳千秋”。如今,郭氏后人在继续发扬学习先祖勤劳勇敢,艰苦创业、积德行善、无私奉献精神,传承好家风,书写好家训。

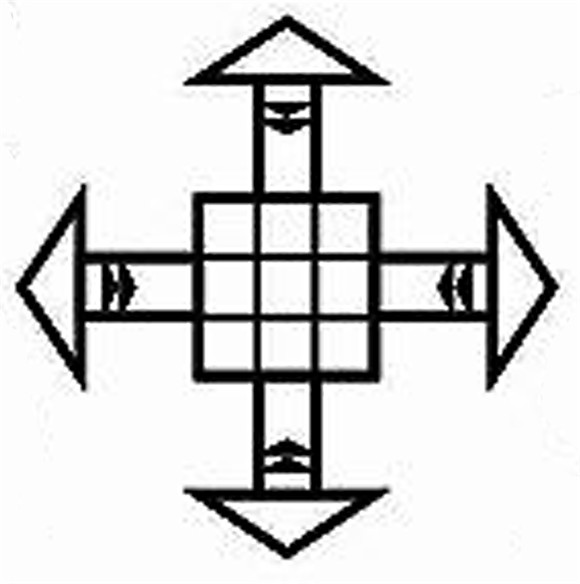

郭姓图腾

郭姓是以所居住的地域在城里命名族称的。根椐古籍《尚书·尧典·禹贡》记载,大禹的父亲鲧首次创造了“城郭”,据此推论郭姓可能是崇拜鲧的。郭像四方的城楼的整体形状,以此为图腾标志。

大正方形四方分别有一个三角形和长方形组成的箭头,表示城郭的四方都建有房屋,三角形代表房子的屋顶,长方形代表屋子。长方形里面有两个小实心三角形,代表人字,表示里面有人居住,而且成双成对,代表有男有女,阴阳相济。总体表示城郭里外四方生活着人民。人民依城而居,以郭为姓。

寻根问祖

仙游郭氏为郭子仪后代

郭姓,是一个典型的多民族、多源流姓氏。

据传,构成汉族郭姓主要有四大来源。第一是源于姬姓,古代“郭”与“虢”两字相通,郭氏即为虢氏,为黄帝姬姓后裔。第二是出自夏、商时代郭支与郭崇的后代。《姓氏考略》载:“夏有郭支,见《抱朴子》。商有郭崇,见《三一经》,此郭氏之始。”第三是以居住为姓氏,“郭”字原意为外城,即因居住在城外,而以居处为氏。第四是出自冒姓或改姓,如后梁有成纳,后冒姓郭氏,后晋有郭金美,本突厥人,改姓汉姓;后周太祖郭威,本常氏子,幼随母适郭氏,故改姓郭。

福建郭氏大多认郭嵩为入闽始祖。郭嵩是汾阳王郭子仪孙,郭子仪长子郭曜之子。公元(860年—873年)正当昏庸之君唐懿宗李漼执政唐朝走向衰败, 天下大乱,878年黄巢起义军南直捣皖浙闽粤,王审知等人为避乱奉王香火入闽。当时,郭嵩在长乐旧邑——古槐之西南星溪畔安家繁衍,此地便以“郭坑”为名。

闽有郭自嵩始。嵩生贽,贽生恂,唐末为户部明贤侍郎,后梁太祖开平初,弃官不仕,絜二子赟,到仙游寻遗迹,置家在仙游大蜚山下,地名郭宅官,今庙貌犹存。故仙游有郭,实自恂始。

郭恂后裔除在莆仙繁衍外,还传播福清、永泰、平潭、闽南以及浙江、江苏等地。

家风家训

郭氏家训

天有道,行的是,风调雨顺。 地有道,产的是,五谷丰登。

君有道,出的是,忠臣良将。 家有德,生的是,孝子贤孙。

君爱民,施持政,普天同庆。 君治国,民敬君,忠心耿耿。

守纪律,尊国法,立身安份。 耕与读,习文武,永振家声。

国兴亡,夫有责,奋勇直前。 保国家,为民族,雄心是胆。

处情世,谦与蔼,忠厚为本。 敌与友,别的非,爱恨分明。

交友朋,待亲怜,礼貌谦虚。 勤俭朴,创家业,辛勤发奋。

行交易,对老幼,买卖公平。 尊敬老,爱幼童,人之根本。

爱左邻,和睦右,方便为己。 敬父母,爱兄弟,全家和乐。

敬天地,拜明主,祈得安心。 架桥梁,修道路,积德子孙。

伤心语,莫乱谋,似箭穿心。 盗与淫,欺与诈,报应非轻。

功与祸,要分明,理道为先。 治家言,心谨记,儿孙遵训。

传家之宝

巨幅清朝寿帐 现成珍贵遗产

清朝寿帐全貌

在榜头镇桃源村退休教师郭降龙家中,收藏着一幅巨幅清朝图帐,历经百余年仍色泽鲜艳,保存完好。

记者在收藏者家中看到,这是一幅大型“寿帐”, 图中带有郭氏一族特有的元素,且做工精美,是少见的民间刺绣珍品。仔细观察,该寿帐长约4米、宽约2.5米,正面为大红绸缎,背面为藏青色麻布。寿帐全幅为金线刺绣。上幅为唐朝名臣郭子仪大寿图案,下幅为麒麟图案,四周绣有“八仙祝寿”和凤凰花鸟。正文用工整的楷书绣出郭氏源流及祝寿内容,达400多字。

郭降龙告诉记者,清光绪二十七年,他的先祖邀请宗亲郭慎行来仙游做客,郭慎行撰写此文相赠,先祖便令人将此文绣于大红绸缎作贺寿专用。

据了解,寿帐旧称“生锦”,是明清时期送给做寿之人的锦帛类礼品,多为官绅互赠或馈送得功名者。清朝寿帐在我县不多见,如此精美的巨幅“寿帐”被保存下来,每逢婚嫁、祝寿、元宵等佳节,桃源流郭氏族人都会将这幅图帐挂起,以示隆重。

采访手记

家有一老 如有一宝

正所谓“家有一老,如有一宝”,在百姓故事会的采访过程中,这一点感触尤为深刻:收藏族谱的以老人居多;熟悉街坊邻里情况的以老人居多;知晓民风民俗传统的以老人居多。此外,大凡枝繁叶茂的家族,如果长辈健在的话,家族凝聚力明显更强。在晚辈的眼里,因为有长辈,节庆才成为节庆。在天涯海角打拼的孩子们,往往牵挂着家里的老人,逢年过节要回家,老人过寿更要回家。

采访中,无论是满头银发的老人,亦或者是牙齿脱落的长者,他们在酷暑高温下,陪着采访组转换一个又一个采访地点,毫无怨言,希望能给采访组提供尽可能多的、准确的资料,充分展现家族姓氏的优良风采和精神财富。

有年轻人对今报记者说,“家有一老,如有一宝”,这话的关键在于一个“有”字。无论一个人的年纪有多大,只要父母仍然健在,子女的安全感就会更强。因为这样的话,他们会觉得自己仍然是个孩子,无论遇到多么大的风雨,都有父母在身后支撑,即使是心理上的。

所有老人都曾年轻过,大几十年的人生经历和跌宕起伏磨练了他们的意志,也使他们的心胸更加宽广,能够包容很多的人和事。他们正身律己,为后辈子孙提供示范,甚至可以带动一个家族走上发展的正轨。兄弟姐们之间,因为孝敬共同的父母长辈,也更加能够体会到血脉涌动间,无与伦比的缘分和代代传承的姓氏的力量。

因为珍惜老人的可贵,砺山村里的敬老之风相当浓厚。另一方面,老人们也自强自立,在年老之后继续发挥余光余热,为孩子们分担忧愁,形成父母与子女之间的良性循环,这也正是中华孝道的精髓之所在。

凡人优品

重修古厝:同一屋檐下敬孝道

按照传统,仙游的古厝里一般住着好几家人,兄弟们无论分家还是在外买房了,都会在古厝里分到一两间房,并且共享厅堂。这是同为一家人,根在同一脉的民间流传形式。

在度尾镇砺山村,一座叫做中厝的旧厝在2011年被打扮一新,郭雄新牵头组织家族内的兄弟子侄们共同出资,将这座数代人生活过的旧厝装扮起来:门板被重新刷上红漆,墙壁被重新粉饰,还加固了承重柱,安装了电线,做了隔水措施。族人们希望延长老房子的使用寿命,让更多的子孙后代在这里成长。

郭雄新早年在外打拼,积累了一定的财富,早已不在中厝里居住了。“但我的很多长辈还住在这里,而且小时候的记忆让我始终有着一份情感,我觉得这里就是我的根。”从中厝墙壁上的记录碑文来看,郭雄新出资最多。郭雄新告诉记者,在他很小的时候,吃苦耐劳的爷爷就是在这老房子里教会自己,邻里乡亲要相互友爱。

“我爷爷80多岁了还下地干活,后来做不动了,就在家里帮那些要下地干活的邻居照看孩子。他为人慷慨,能帮的一定帮。”据郭雄新介绍,他的爷爷活到105岁,养育了一大批的子孙后代,每个孩子都孝顺。

据了解,知名旅美医学博士郭金灿也是从这间老房子中里走出去的,他的母亲今年86岁了仍然住在这里,过着简单朴实的生活。她告诉记者,虽然郭金灿事业有成,但一旦有空就会搭乘飞机越洋回家来看望她,跟她讲讲外面的世界。

“好人一定有福报!”家族的良好发展也令郭雄新坚信,一定是砺山村里老人们的朴实善良,为子孙后代带来了福气。

八旬游医:半个世纪无偿看病

记者到达度尾镇砺山村时,82岁的郭友准老人已经看完两个病人:一个下溪的,一个浦尾的。“我坐在大榕树下等,病人家属会来接我过去看病。”郭友准的口袋里放着一个类似小铅笔盒的盒子(如图),里面装着五支针灸用的针,短的扎皮肤,长的扎穴道。在他的上衣领口还夹着一支笔,原来其中装着另外一副针,“如果遇到几个病人,一副针用过后来不及消毒的话,另外一副就能派上用场。”

戏称自己是“土医”的郭友准从30多岁开始行医,方圆数里之内的村民大多听过他的名号。常有山区农民慕名前来看病,他一番“望闻问切”后,开出中药药方,让病人自行去药房抓药,却从不收诊金。

将近半个世纪看病不收钱,郭友准有着自己的理解——他的两个孩子孝顺“有本事”,生活上没有什么要用到钱的地方,所以对钱这件事情不是很上心。“来找我看病的很多人经济状况并不好,而且大家乡里乡亲的,看的病又是农村的常见病。”郭友准说,给人看病是自己为社会服务的一种方式。

珍贵的药材是中医必不可少的帮手。有时候,为了求取一味好的药材,郭友准会辗转多方求药,以求达到最佳疗效,“有一种芦苇杆,藏在老房子的屋脊里,是很好的药材,可惜现在很难搜集了,因为老房子越来越少了。”

像许多上了年纪的老人一样,郭友准也喜欢在南潮宫里参加老伙伴们的闲聊,为此,他还在宫里放置了两盒拔罐器,方便为有需要的人诊疗。

和睦之家:贫穷努力 富贵行善

在榜头镇桃源村,郭降龙家是以和睦、团结著称的一个大家庭。

郭降龙现在已经是一名退休的老教师。谈及家庭教育,他告诉记者,小时候家里的叔叔伯伯因参加地下党革命被土匪杀害,父亲被迫逃亡,一家人的生活重担都落在了母亲陈秀姐身上。那时家境贫寒,兄弟几人常常过着有上顿没下顿的苦日子,但是母亲非常重视对孩子的教育,从小就告诉他们,要想有出息,就要学知识。受到母亲的教诲,孩子们也都刻苦学习,相继走上从商从政的道路。如今兄弟几人也都非常孝顺,虽然都远在外地工作,但是一有时间就会回家陪陪老母亲。

“母亲让我们印象最深的一句话是,与人相处不能有贫富贵贱之分,要乐于助人。”郭降龙说道,母亲虽然今年已经86岁了,但是依然省吃俭用,经常把子孙留给她的零用钱存起来,拿去帮助村里病残、贫困人士,还时常把大家带回来孝敬她的营养补品分给有需要的老人。对此,子孙们也很理解。郭降龙说,到现在,母亲还把他们当成孩子,常教导他们:“以前的苦日子我们都尝过了,多亏亲朋好友接济,现在我们可以帮助别人,也是一种福气,要多做一些力所能及的事情。”

下一期:谢 姓

欢迎讲述你的故事

新闻热线:8669900

本版文图:今报记者 余立凡

黄剑普 林群 陈慧贞

闽公网安备 35032202000077

闽公网安备 35032202000077